原生api

Curator api

分布式锁

锁特性对比

| 锁类型 (Lock Type) | 核心特征 (Core Feature) | 关键机制 (Key Mechanism) | 典型适用场景 (Typical Use Case) | 底层实现简述 (Brief Implementation) |

|---|---|---|---|---|

InterProcessMutex (可重入排他锁) |

通用型分布式排他锁 | 排他、可重入、公平、死锁安全 | 保护临界区,绝大多数分布式同步场景 | 临时顺序节点 + 客户端重入计数器 |

InterProcessReadWriteLock (读写锁) |

读写分离,提升并发 | 读锁共享、写锁排他、公平 | 读多写少的资源,如缓存、系统配置 | 临时顺序节点 + 节点名称区分读/写 |

InterProcessSemaphoreMutex (不可重入排他锁) |

轻量级、简化的排他锁 | 排他、不可重入、无持有者概念 | 逻辑简单且确定无重入调用的锁定场景 | 包装一个最大许可数为1的信号量 |

InterProcessSemaphoreV2 (共享信号量) |

控制对资源的并发访问数量 | 共享访问、并发数限制(N) | 限制API调用、数据库连接池等有限资源 | 管理一个父节点下的N个临时“租约”子节点 |

InterProcessMultiLock (多重锁) |

原子性地锁定多个资源 | 全有或全无 (All-or-Nothing) | 分布式事务,如银行转账需同时锁定两方账户 | 客户端逻辑封装,依次获取所有锁,失败则回滚释放 |

底层实现

Apache Curator 的所有分布式锁,其实现都巧妙地利用了 ZooKeeper 的三大核心特性:

- 临时节点 (Ephemeral Node):

- 是什么:与客户端会话绑定的节点。

- 作用:当客户端会话因正常关闭、网络故障或崩溃而结束后,此节点会自动被ZooKeeper服务器删除。这是防止死锁的生命线。如果一个进程获取锁后崩溃了,它创建的临时节点会自动消失,从而自动释放了锁,让其他进程可以继续。

- 顺序节点 (Sequential Node):

- 是什么:在创建节点时,ZooKeeper会在指定的路径末尾自动追加一个10位的、单调递增的数字序号。

- 作用:这是实现公平性和避免“惊群效应”的基石。它就像一个分布式的排队叫号系统,每个想获取锁的进程都能拿到一个唯一的、有序的号码。

- 监视器 (Watcher):

- 是什么:客户端可以对一个节点设置监视。当该节点发生特定变化(如被删除)时,ZooKeeper会向客户端发送一个一次性的通知。

- 作用:这是实现高效等待和唤醒机制的关键。进程不需要持续地轮询检查锁的状态,而是“睡觉”等待通知,大大降低了ZooKeeper服务器的负载和网络开销。

公平锁的基础实现逻辑 (The Master Recipe)

InterProcessMutex 等多种锁都基于以下这个经典的、被称为“Fair Lock”的配方。理解了这个配方,就理解了Curator锁的核心。

场景:多个进程想获取位于 /distributed-locks/my-lock 的锁。

尝试获取锁(排队取号)

每个进程都会在/distributed-locks/my-lock这个父节点下,尝试创建一个临时的、顺序的子节点。节点名称可以自定义,例如_c_...-lock-。- 进程A创建了

/my-lock/_c_...-lock-0000000001 - 进程B创建了

/my-lock/_c_...-lock-0000000002 - 进程C创建了

/my-lock/_c_...-lock-0000000003

- 进程A创建了

判断是否持有锁(叫到我的号了吗?)

创建完节点后,每个进程都会获取/my-lock下的所有子节点列表,并按序号从小到大排序。然后,它检查自己创建的节点是否是列表中的第一个(即序号最小的)。- 进程A发现自己的节点

...0001是最小的,于是它成功获取了锁。 - 进程B和C发现自己的节点不是最小的,于是它们获取锁失败,进入等待状态。

- 进程A发现自己的节点

等待(高效地关注我前面的人)

等待中的进程(B和C)并不会傻等。它们会执行一个非常聪明的操作来避免“惊群效应”:- 进程B会找到列表中排在它正前方的那个节点(也就是进程A的

...0001节点),并对该节点设置一个删除事件的Watcher。 - 同理,进程C会找到排在它正前方的节点(进程B的

...0002节点),并对其设置Watcher。 - 设置完Watcher后,进程就进入等待状态。

- 进程B会找到列表中排在它正前方的那个节点(也就是进程A的

释放锁与唤醒(办完业务离开)

当进程A执行完任务后,它会删除自己创建的临时节点/my-lock/_c_...-lock-0000000001。- 该节点的删除事件会精确地通知到正在监视它的进程B。

- 进程B被唤醒,它会回到第2步,重新获取子节点列表,发现此时自己的

...0002节点已经是最小的了。于是,进程B成功获取锁。 - 进程C此时仍在安静地等待,监视着进程B的

...0002节点,完全不受A和B之间交接的影响。

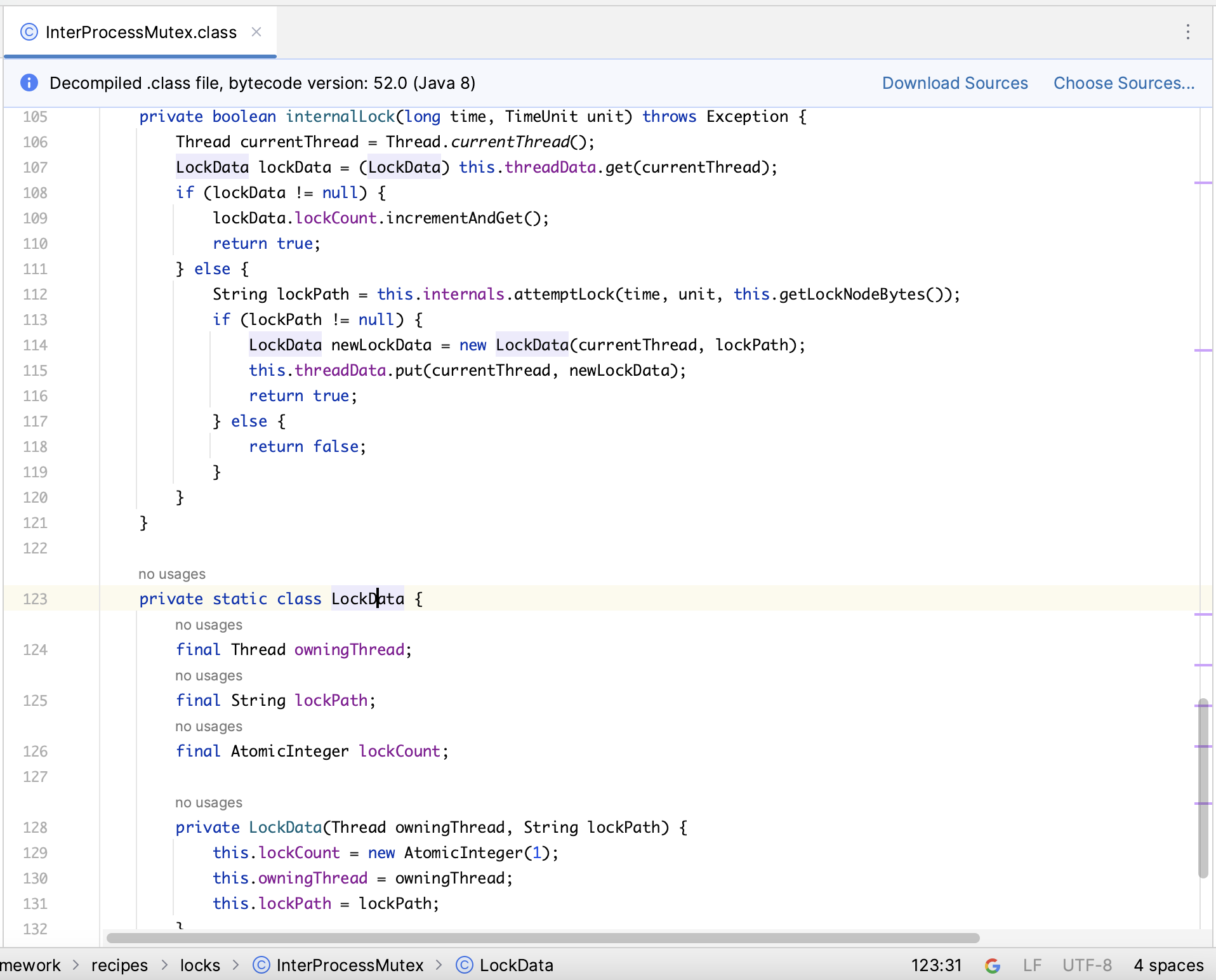

1. InterProcessMutex (可重入排他锁)

- 实现概述:它是对“公平锁基础逻辑”的直接实现,并在客户端层面增加了“可重入”的计数功能。

- 详细步骤:

- ZooKeeper层面:完全遵循上述的公平锁配方。通过创建临时顺序节点来实现排队、公平性和死锁避免。

- 客户端层面 (实现可重入):Curator使用一个 以线程为Key的Map变量来为每个线程维护一个“锁持有计数器”。

- 当线程首次调用

acquire()时,计数器为0,它会执行完整的ZooKeeper获取锁流程。成功后,将计数器设为1。 - 如果该线程在未释放锁的情况下再次调用

acquire(),Curator会检查到此线程已是锁的持有者,它不会再去ZooKeeper操作,而是简单地将计数器加1,然后立即返回成功。 - 每次调用

release()时,计数器减1。只有当计数器减为0时,Curator才会真正地去删除在ZooKeeper上对应的临时节点,从而真正地释放锁。

- 当线程首次调用

- 代码实现剖析:

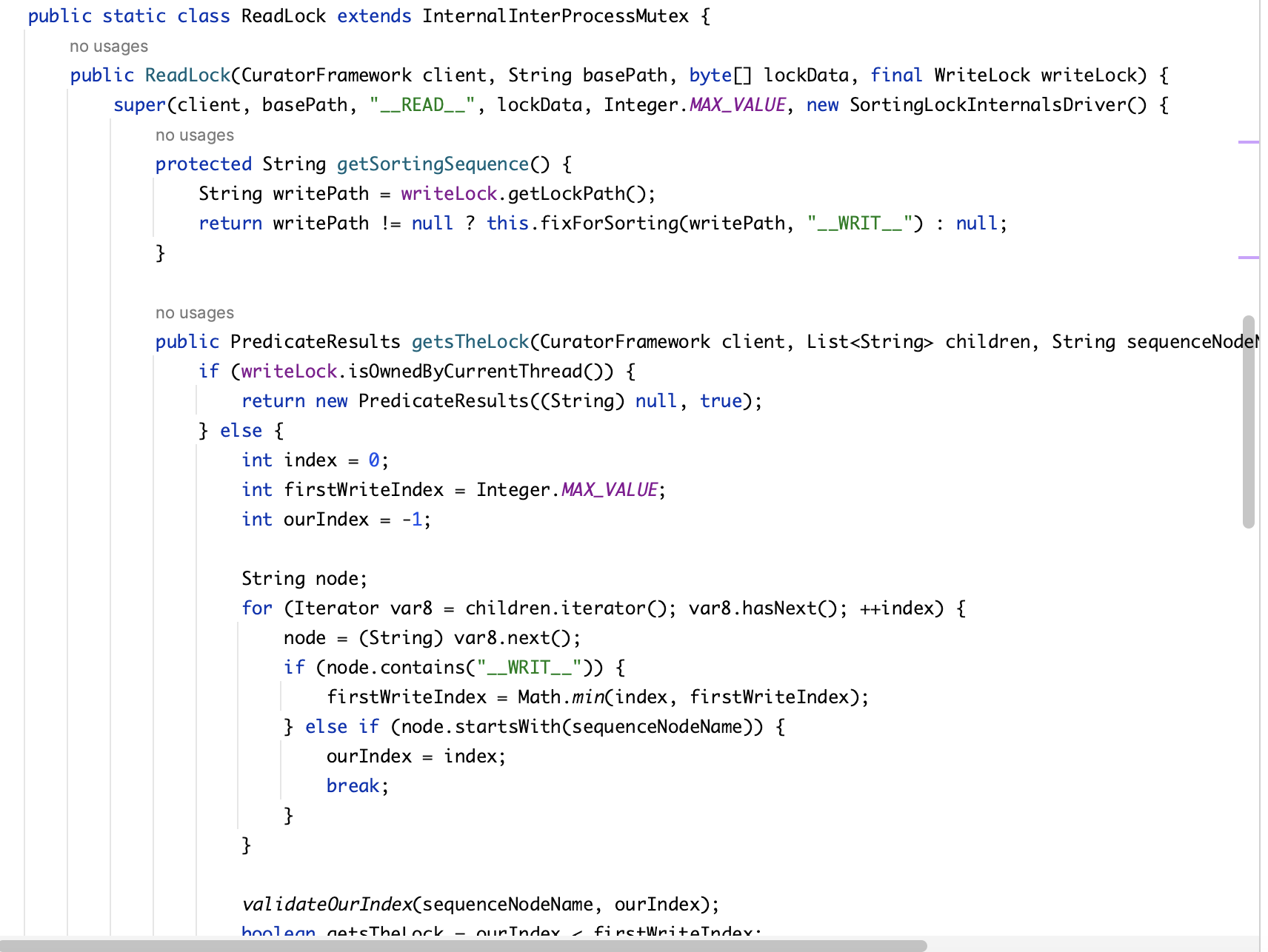

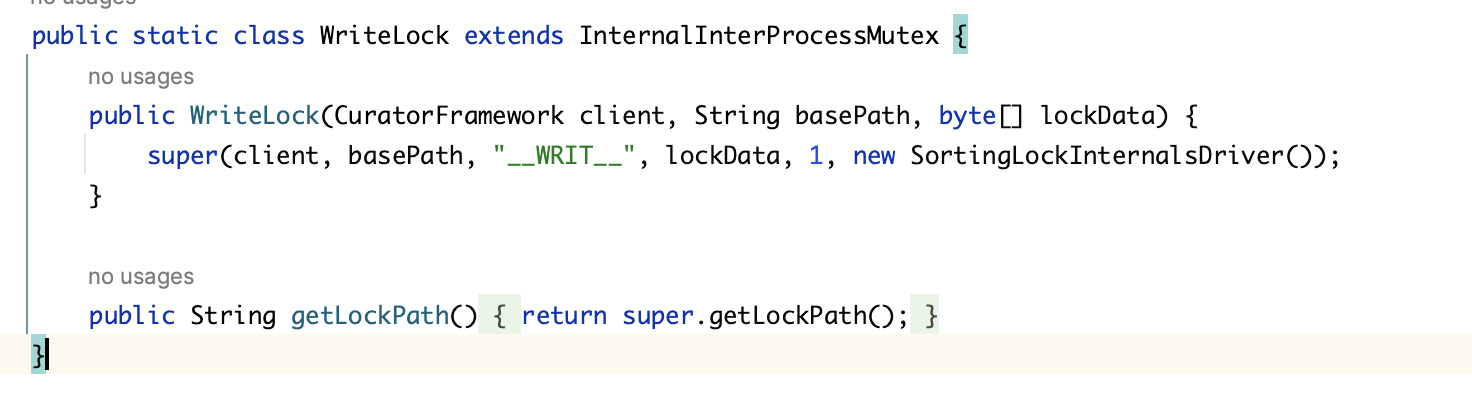

2. InterProcessReadWriteLock (读写锁)

- 实现概述:它扩展了公平锁逻辑,通过在节点名称中嵌入“读”或“写”的标记来区分请求类型,从而实现读共享、写排他的策略。

- 详细步骤:

- 节点命名:客户端创建节点时,名称会包含类型标记,例如

/my-lock/192.168.1.1-read-0000000004或/my-lock/192.168.1.1-write-0000000005。 - 获取写锁:

- 一个请求写锁的进程(比如创建了

...-write-...0005)必须等待其前面所有序号的节点(无论是读还是写)全部消失后,才能获得锁。它的等待逻辑和普通排他锁一样,监视前一个节点。

- 一个请求写锁的进程(比如创建了

- 获取读锁:

- 一个请求读锁的进程(比如创建了

...-read-...0004)在检查队列时,它只需要等待其前面序号更小的写锁节点消失即可。它可以完全忽略排在它前面的其他读锁节点。 - 因此,如果没有写锁请求排在前面,多个读锁请求可以同时成功获取锁。

- 一个请求读锁的进程(比如创建了

- 代码实现剖析:

- InterProcessReadWriteLock 的 readLock() 和 writeLock() 方法会分别创建两个内部的 InterProcessMutex 实例。这两个实例的特殊之处在于它们使用了不同的”Driver”。

- WriteLockDriver: 它的 getsTheLock() 方法逻辑很简单,就是判断当前节点是否是所有子节点中序号最小的。ReadLockDriver: 它的 getsTheLock() 方法逻辑更复杂。它会获取所有子节点,然后找到排在自己前面的序号最小的那个写锁节点。它只需要等待这个写锁节点被删除即可,而会忽略排在前面的其他读锁节点。这就是读锁可以共享的实现核心

- 节点命名:客户端创建节点时,名称会包含类型标记,例如

3. InterProcessSemaphoreMutex (不可重入排他锁)

- 实现概述:这是一个轻量级的、非重入的排他锁。

- 详细步骤:

- 它的实现可以看作是

InterProcessMutex的一个简化版。它同样遵循“公平锁基础逻辑”在ZooKeeper上创建节点和排队。 - 关键区别:它在客户端层面没有用于实现可重入的线程计数器。因此,一旦一个线程获取了锁,如果它再次尝试获取,就会和别的线程一样,被放入等待队列中,从而导致自己死锁。

- 它的实现可以看作是

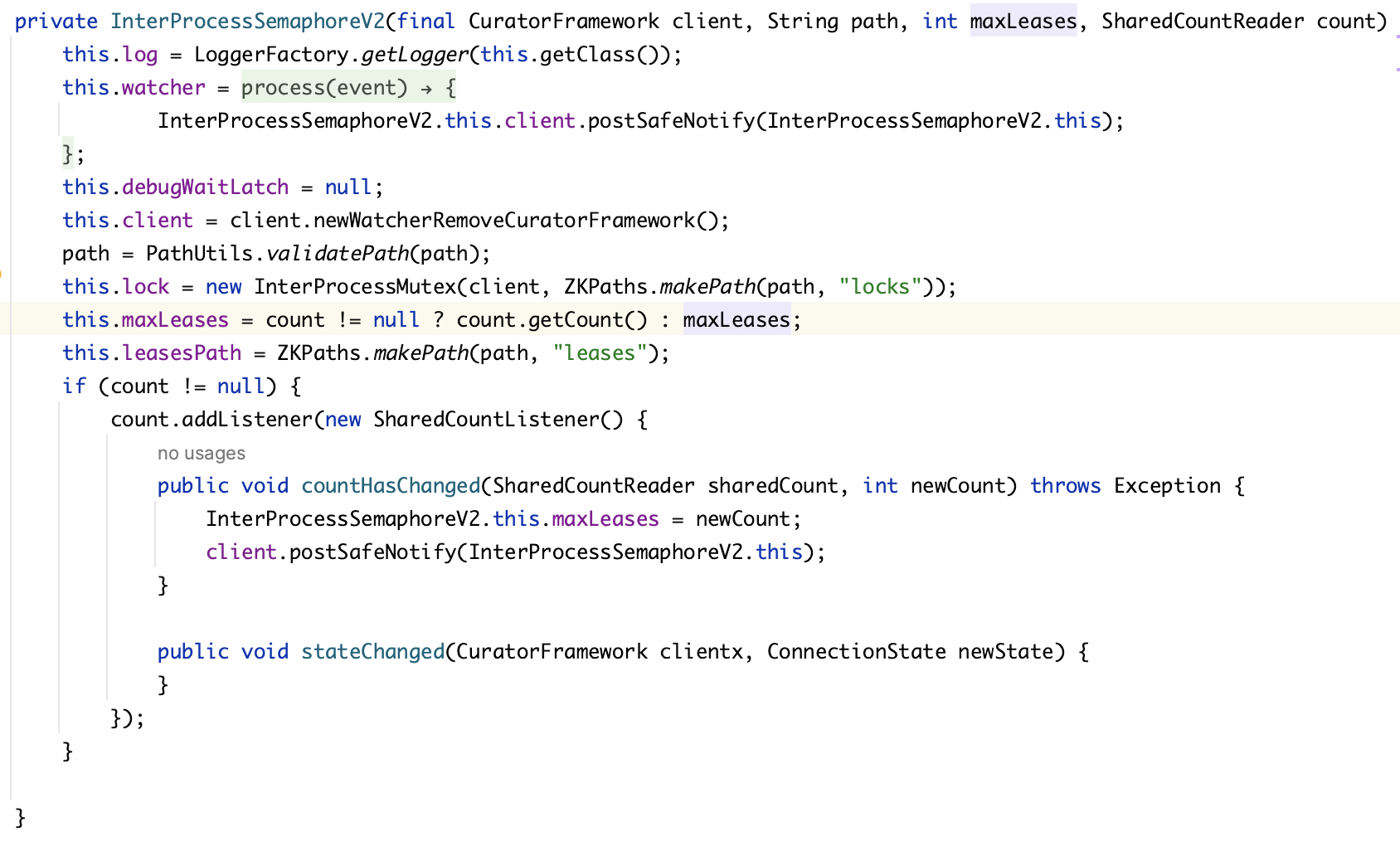

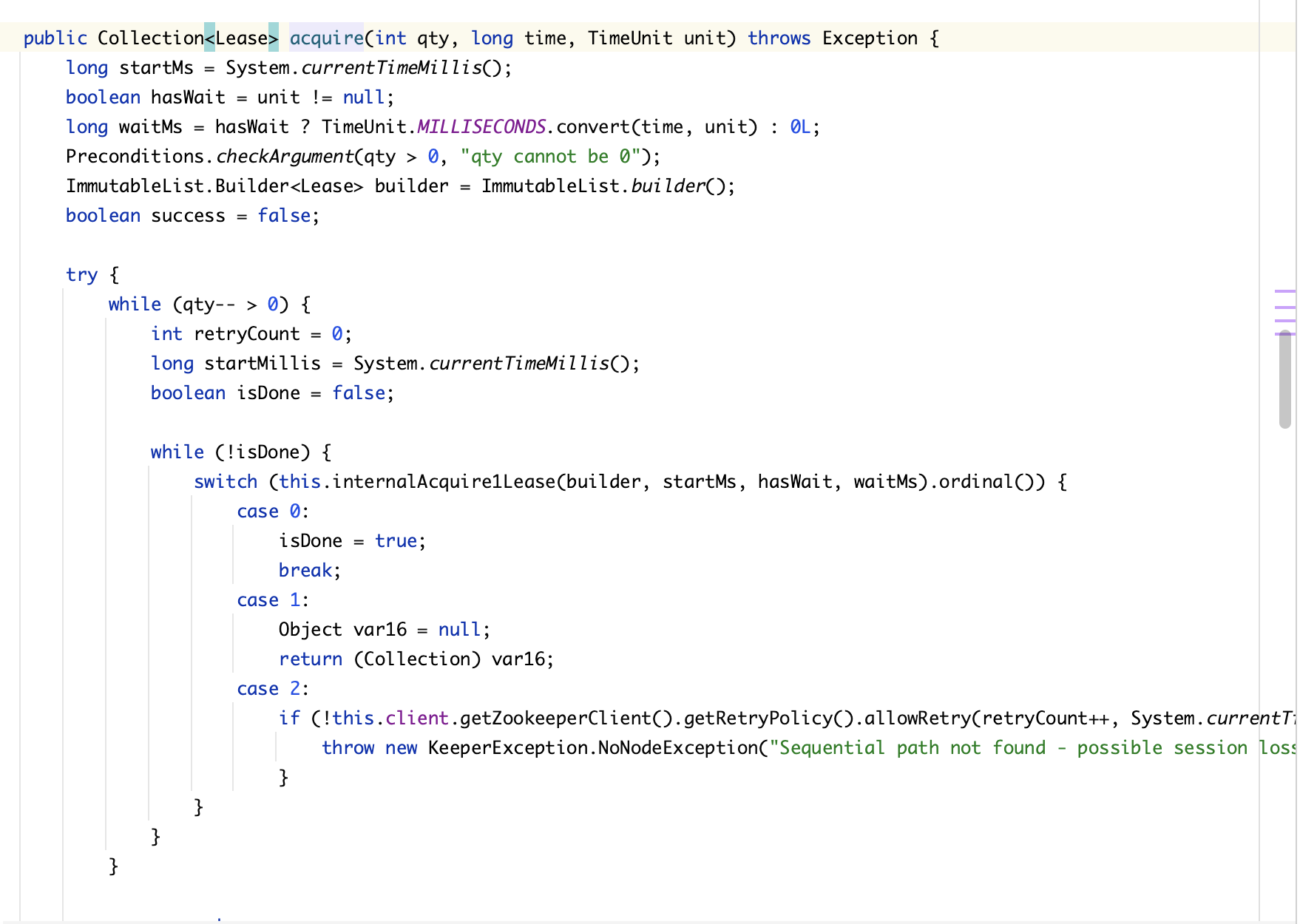

4. InterProcessSemaphoreV2 (共享信号量)

- 实现概述:它通过在一个父节点下管理一组临时的“租约(Lease)”子节点来控制并发数量。

- 详细步骤:

- 初始化:在指定路径(如

/my-semaphore)下创建一个持久的父节点,并在内部维护一个最大许可数N。同时,通常会有一个/leases子目录。 - 获取许可:当一个客户端想获取许可时,它会先获取

/leases下所有的子节点,并计算数量。- 如果数量小于

N,它就会在/leases下创建一个临时的子节点(代表它成功租用了一个许可),然后返回成功。 - 如果数量已经等于

N,获取失败,客户端会对/leases节点设置一个子节点列表变化的Watcher,然后进入等待。

- 如果数量小于

- 释放许可:客户端删除它自己创建的那个临时“租约”节点。

- 唤醒:租约节点的删除会触发其他等待客户端的Watcher,它们被唤醒后会回到第2步,再次尝试获取许可。

- 代码实现剖析:

在一个循环中不断尝试获取许可。 获取 /leases 路径下的所有子节点(即当前已分配的租约)。 如果子节点数量小于 maxLeases,则尝试在 /leases 下创建一个临时的子节点。如果创建成功,则代表获取许可成功,退出循环。 如果子节点数量已满,则对 /leases 设置一个子节点变化的Watcher,然后进入等待。当有租约被释放(子节点被删除),Watcher被触发,循环继续

- 初始化:在指定路径(如

5. InterProcessMultiLock (多重锁)

- 实现概述:它的逻辑完全在客户端,不涉及新的ZooKeeper节点类型。它是一个锁的容器,用于保证对多个锁操作的原子性。

- 详细步骤:

- 获取锁:当你对一个包含

[lockA, lockB, lockC]的多重锁调用acquire()时,Curator会在一个循环中依次调用lockA.acquire(),lockB.acquire(),lockC.acquire()。 - 失败与回滚:如果在获取

lockC时失败了(比如超时),acquire()方法会捕获这个异常,然后立即回头去调用lockB.release()和lockA.release(),将已经成功获取的锁全部释放掉。 - 成功:只有当容器内所有的锁都成功获取后,

acquire()方法才会返回成功。 - 释放锁:调用

release()会依次释放容器内所有的锁。

- 获取锁:当你对一个包含